院内新闻

发布时间:2025-03-25 阅读次数:1350

发布时间:2025-03-25 阅读次数:1350

疾驰逐梦,创造中国速度

——铁科院CR450科技创新工程关键系统研发和试验团队

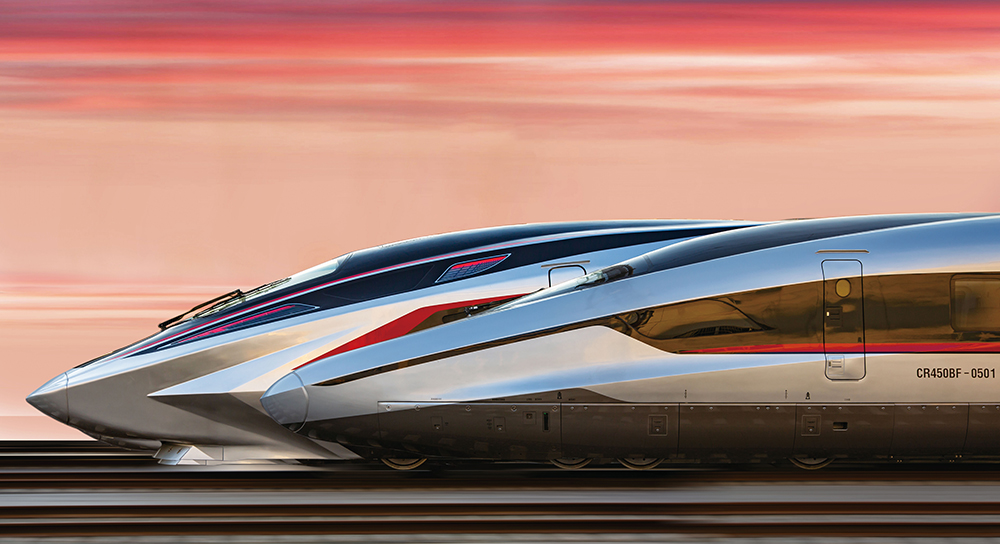

清晨,当初春的暖阳点亮三月的北京,国家铁道试验中心的钢轨泛起银辉的光泽。记者进入场区时,两列正沐浴在朝阳中的流线型车体映入眼帘,这就是复兴号CR450动车组(以下简称“CR450”)样车。

“你看,这一列采用的是‘鹰隼’形车头设计,腰线以旗为带、车端琴键相连,另一列车头则采用‘飞箭’造型,车身飘带底色是更有中华文化气息的‘国旗红’和‘琉璃黄’。”复兴号动车组总体技术专家、千亿球友会(体育)官方网站(以下简称“铁科院”)首席研究员赵红卫告诉记者,目前CR450正紧锣密鼓地进行一系列科学研究和性能验证试验,为正线试验做着最后的准备。

自2024年底首次亮相后,这款世界首次试验运行时速450公里、商业运营时速400公里的新一代动车组即刻成为中国科技创新的“新坐标”。

“CR450科技创新工程系统性强、学科交叉多、创新链长,关键指标均处于世界领先水平,有些技术尚无成功经验可借鉴。”赵红卫的话语掷地有声。如今,她与数百名科研骨干组成的铁科院CR450科技创新工程关键系统研发和试验团队,正通过一系列技术突破,让高铁这张中国名片更加闪亮。

迎难而上,啃“硬骨头”创新不辍

自2017年6月起,时速350公里的复兴号CR400动车组(以下简称“CR400”)在大江南北投入运营。如今,复兴号的开行范围已经覆盖了我国31个省(区、市)和香港特别行政区,还在中老铁路、雅万高铁等铁轨上唱响中国制造的声音。

从“追赶者”到“引领者”,中国高铁的迅猛发展让世界为之瞩目。如何进一步提升中国高铁的技术水平和国际竞争力?

赵红卫告诉记者:“2018年时,我国时速350公里的铁路线大概有一万公里,我们通过调研发现,在线路条件不做太大变动的情况下,通过装备来提升列车的运行速度,是收益最高的选择。”

在中国国家铁路集团有限公司的统一领导和部署下,团队组织行业专家反复论证,最终确定了“新一代高速列车的制动距离、能耗、噪声等指标与CR400以时速350公里运行时基本相当,总体技术水平达到世界领先”的目标,开始在时速400公里商业运营的技术“无人区”探索。

时至今日,每当谈起当年的要求,铁科院机辆所研究员、整车技术规范研究室副主任邵军仍能感受到沉甸甸的压力。

“速度、制动距离、能耗、噪声这四项指标单独实现起来都不易,而且这四项指标的实现路径之间还有一定的相互制约性,想同时实现,难度非常大。”邵军解释,这要求团队必须用全新的方法去解决。

在时速400公里下实现与CR400相同的6500米制动距离,这在国际上没有先例可循。铁科院机辆所副研究员、试验团队队长韩晓东介绍,在6500米内将时速从400公里降到0,所释放的能量能在2分钟内将6.8吨水从0摄氏度加热到100摄氏度。在此情况下,CR400的制动系统所使用的材料已无法满足新工况要求,亟须研发新材料。

为此,一个专门研发耐高温、抗变形、耐疲劳的制动新材料攻关小组正式成立,铁科院机辆所副研究员蔡田担任CR450制动新材料攻关小组组长。蔡田笑着说:“我们团队虽然年轻人居多,但大家在工作上都憋着一股‘啃硬骨头’的劲头。”

自2014年进入铁科院后,蔡田就一直从事制动技术的研究工作。他介绍,在CR450的研发过程中,除了新材料的攻关,团队还想方设法通过采用高效散热的摩擦部件消耗更多热量,同时通过轻量化设计,降低车身质量,减少制动能量需求,进一步提升制动系统能力。“仅仅在寻找最佳材料这个环节,我们就用了半年时间。后续又用了一年时间验证工艺过程、材料性能,终于完成了既定目标。”他说。

“从材料试验到算法优化,每个环节都嵌入了团队的创新和突破。我们还将继续在制动领域深耕,让中国高铁的制动系统更加安全可靠。”蔡田说。

协同攻关,用“精准度”突破极限

2023年6月28日,在福厦高铁湄洲湾跨海大桥上,两列银灰色的试验列车整装待发,为列车交会试验做最后的准备。

“3,2,1,发车!”

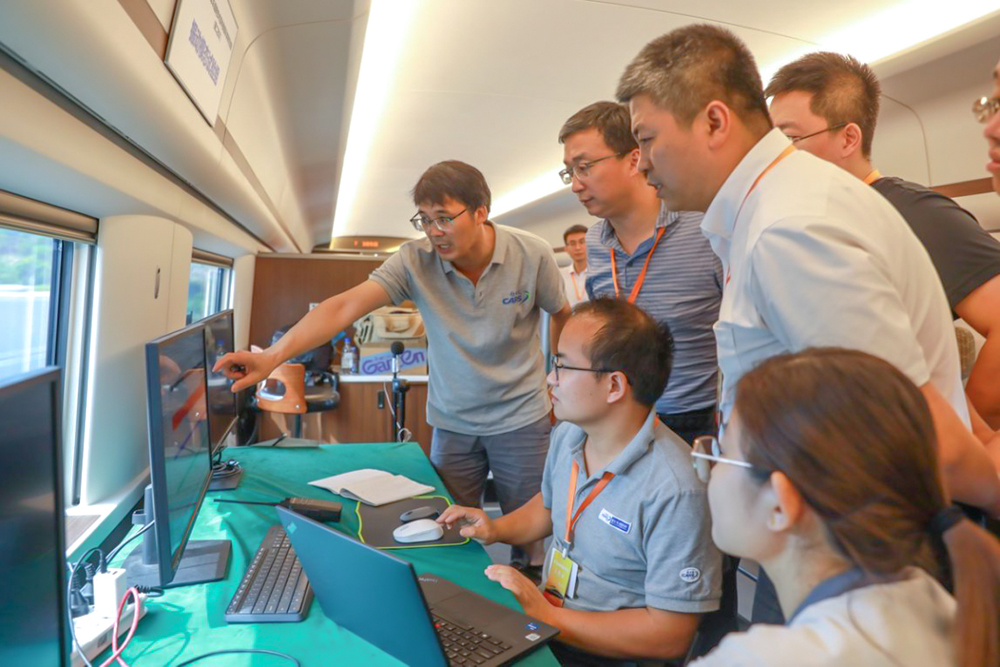

一声令响后,首列试验列车发出,1.5秒后对开列车发车,两列列车如闪电般相向疾驰。随着两车距离的迅速缩短,车厢内和实验室里的试验人员都紧盯眼前的屏幕,屏住呼吸等待交会时刻的来临。

转瞬间,两列车头交错而过,0.8秒的交会时间内,车体间高速气流挤压爆发出“哗——轰!”的响声。

“交会底数是多少?交会误差是多少?”车厢内、实验室里,大家拳头紧攥,焦急地互相询问。

“车辆数值正常!相对时速891公里!交会误差5米以内!试验成功!”随着试验结果的报出,欢呼声与击掌声瞬间淹没了一切。

动车组的研制,除了研发环节外,在真实场景下对关键部件的性能进行检验,也是必不可少的环节。在福厦高铁进行的交会试验中,创纪录的运行速度让动车组新技术部件性能得到有效验证,而这一试验背后,依靠的是团队追求极致的协同攻关。

“如何实现高精度的列车交会,是摆在大家面前的头号难题。”铁科院研发中心副研究员、试验现场指挥刘磊回忆,列车以每秒125米的速度行驶,即使0.1秒的时间差,也会导致与目标位置相距12.5米的偏差。

“用通俗的话来讲,车辆交会位置附近设有几十种传感器,越靠近目标位置,科研人员就越能更好地分析车辆性能的极限。”韩晓东解释,为突破传统计时方式的精度瓶颈,团队利用仿真计算练习“发车”口令与掐表动作的协同一致,将发车时间差压缩至0.5秒内。

此外,为保证试验各项数据的准确丰富,除了试验现场的分秒必“争”外,还有地面测试团队在乡间田垄的默默坚守。铁科院铁建所副研究员李泰灃和团队成员在福建莆田灵川镇桥头村驻扎了两个月,不管风吹日晒,他们每日清晨都要跨过稻田,在路基下埋设50余个传感器,用来传输数据。

“最困难的是在暴雨天调试设备,既要保护价值百万元的传感器,又要确保数据实时回传。”李泰灃说,这些设备有的用来测试高速条件下车地通信性能,有的用来测试环境噪声,还有的用来测试车辆振动模态。因为试验数据十分重要,为了保障设备的埋设精度和测试效果,团队成员用雨衣为设备遮雨,在蚊虫叮咬中完成数千次数据校准,为技术研发提供了珍贵的实测数据。

这样的协同作战,在CR450研发中已经成为常态。制动系统团队与材料专家联合攻关,研发出耐高温复合材料;空气动力学团队与转向架设计团队将转向架区域设计反复迭代,降低了运行阻力;噪声控制团队与空气动力学、材料专家协作,降低了车外和车内噪声……

“作为铁路科研工作者,协同攻关是我们工作的常态。通过深度参与CR450的研发,大家不仅在专业上得到提升,相互间的配合也愈发默契。”韩晓东表示,这种跨领域的协作既锻炼了大家的复合型技术思维,更在深度融合中实现了个人与团队的双向成长。

聚才汇链,在“接力跑”中绽放青春华章

“从CR400到CR450,我们不仅要造更快的列车,更要培养更多优秀的人才。”铁科院集团公司党委副书记、总经理李学峰表示,在团队中,既有刚入职的年轻人,也有长期奋战在科研一线的老同志。在“老中青”三代科研人员的努力下,目前CR450动车组样车已经下线,团队正在紧锣密鼓地进行后续试验验证和运用考核工作。

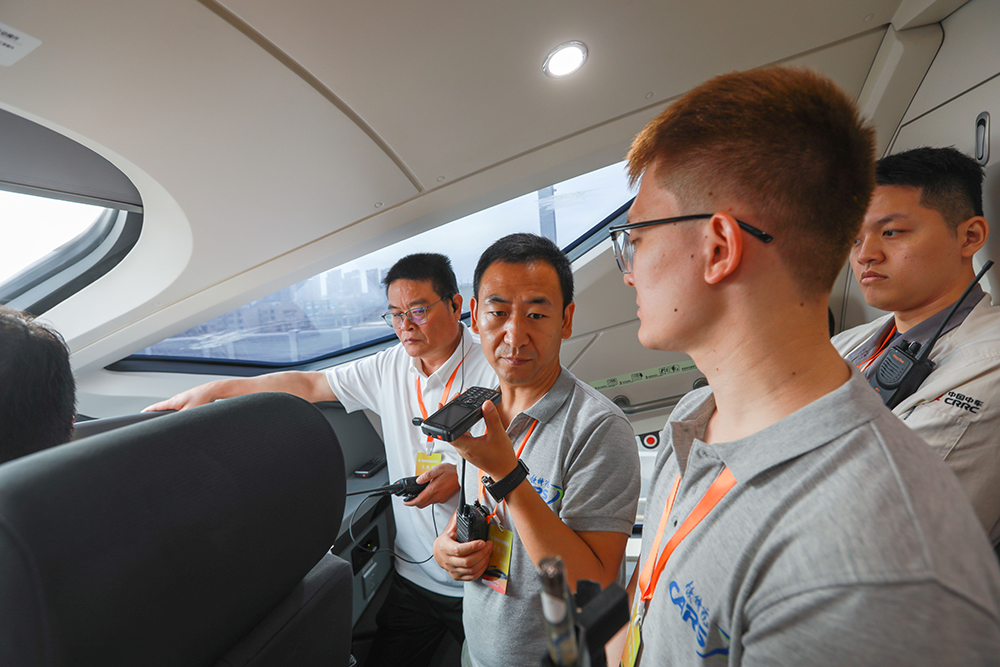

“老中青”三代科研人员的配合,带来了“老带新”的协作模式。在福厦高铁试验期间,试验列车必须在每天中午12点钟前完成高速测试。为此,团队成员们凌晨4点半钟便集合出发,在晨曦中奔赴试验场。年轻的工程师们穿梭在铁轨间摆放检测仪器,老专家们则在驾驶室紧盯仪器传回的最新数据,并进一步指导年轻工程师如何让数据更加精准。这种协作模式,让青年人才在实战中迅速成长。

在团队成员们看来,CR450的研发过程不仅是技术的突破,更是精神的传承。铁科院成立75年来,以茅以升、程庆国、卢肇钧、周镜、冯叔瑜等为代表的一批科学家在此接续奋斗。如今,聚焦人才这一推动高质量发展的“关键变量”,铁科院实施高端人才个性化培养方案,依托重大工程、重大项目培养和锻造人才,让越来越多的青年铁路科研人员充满昂首向前的底气。

“CR450项目的实践作用也为人才成长提供了关键平台。刚入职的新人经过几年历练,完全可以成长为专业骨干。”铁科院机辆所所长张波表示,这种“接力跑”的培养模式实现了人才梯队的系统性构建,不仅让新员工完成从职场小白到业务能手的蝶变,更推动技术骨干向行业专家跃迁,形成涵盖新手、骨干、专家的完整人才链条。

铁科院科信部副研究员、CR450青年团队负责人许聪就是这种培养模式的受益者。许聪在清华大学研究生毕业后进入铁科院就职,那时的他便暗下决心,要发挥专业所长,在铁轨之上绽放青春华章。“我对铁路有着深厚的感情,是列车载着我朝希望和梦想远行。铁路青年强,则中国铁路强,我将继续努力,将铁科院的优良传统传承下去。”他说。

在推进CR450研发的过程中,我国的装备制造体系也同步实现了迭代升级。在李学峰看来,凝聚产学研用等行业优势力量所形成的创新合力,推动着中国轨道交通装备制造从“传统制造”向“数字智造”转型。这种转型也将带动相关行业人才梯队的构建,形成“产教同频”的良性循环。

目前,为验证CR450的综合性能,团队密集推进多场景线路试验及技术考核,加速实现全球最快高铁列车的商业化落地。“CR450动车组样车的发布不是征程终点,而是开启新一轮技术浪潮的起点。”李学峰表示,随着技术水平的不断提升,智能化和个性化成为铁路重要的发展方向。团队将继续挺起交通强国、科技强国建设的钢铁脊梁,凝聚起推动铁路高水平科技自立自强的磅礴力量。

才心笺:一切为了提速50公里

铁科院集团公司机辆所研究员

殷振环

我想告诉大家一个好消息,CR450动车组将达到时速400公里的运营速度!提速50公里的突破,不仅是速度的跃升,更是无数科研人员在研发、试验中,以创新为笔、以奋斗为墨,共同谱写的科技诗篇。

在这一攻关过程中,我所在的团队承担了CR450永磁牵引系统的研发重任,以牵引系统整体最优为导向,以减重提效为目标,逐步分解顶层技术指标,围绕技术方案、工艺、生产等多个关键环节,开展调研、计算仿真、试验验证工作。

为了保证动车组又快又稳、安全运行,我们持续开展大功率永磁牵引控制算法和永磁无位置控制技术自主攻关。我还记得研发人员邱腾飞和王晓帆博士把试验室当成了第二个家,连续两个月集中攻关,无数次头脑风暴,无数次加班至深夜,携一身星光而归,又伴晨曦朝霞开启新一天的奋斗。

车体质量每减少1千克的背后,是勇往直前的创新。为了满足整车轻量化需求,我们对变流器实施减重策略。经过多轮次参数摸索,最终实现新工艺。每当抚摸箱体表面那些充满力学美感的曲面时,我的脑海中就会浮现一句话:“轻,是举重若轻的轻”——用减少到极致的重量叩响速度之门,以探索到极限的追求跨越技术之巅。

每省1度电的背后,是无数个优化迭代的方案。不分昼夜进行仿真与计算,着力攻克难点痛点,精心调整电路参数,优化系统散热设计,提升控制稳定性,把每一次试错当作成功的铺路石。当CR450高频辅助变流器在试验中实现可靠运行,为整列车厢带来璀璨灯光时,也坚定了每个研发人员继续拼搏的决心。

从各项新技术的自主可控,到冲高试验的背水一战,再到交付前的精益求精,CR450的50公里突破,不仅是一组数字,更饱含了一代代铁路科技工作者的创新力量与团结精神。我们愿继续以创新为引擎,深化技术攻关,让世界见证“中国速度”的新纪录。

素材来源:《光明日报》