院内新闻

发布时间:2025-03-27 阅读次数:571

发布时间:2025-03-27 阅读次数:571

为铁路行车安全装上“千里眼”丨讲述·弘扬科学家精神

第四届“感动铁科”年度人物奖

于卫东,工学博士,硕导,铁科院集团公司研究员,机辆所空气动力学及振动噪声研究室主任。主要从事铁道车辆运行安全监测检测技术及机辆装备智能运维相关的科研、设备研制运用及技术服务等工作。先后主持和参与国家重点研发计划、国铁集团科研开发计划和铁科院集团公司科研计划等各类科研项目百余项,获得中国铁道学会科学技术奖、铁科院集团公司科学技术奖等各类科技奖励10余项,曾荣获火车头奖章。

让安全监测更精准

在广袤无垠的中国大地上,一条条铁轨如巨龙般蜿蜒伸展,连接着城市的繁华与乡村的宁静。截至2024年底,中国铁路营运里程已超过16万公里,百余万辆各类机辆装备运行在高原、高寒、山区、风区等复杂多变的线路环境。在这背后,是无数铁路工作者的辛勤付出,更是对行车安全保障的不懈追求。

“我觉得从事行车安全技防工作特别有意义,有使命感和成就感。”于卫东经常挂在嘴边的这句话,真挚地流露出他对这份工作的热爱与不懈追求。上世纪90年代,国内铁路货车运行安全保障面临巨大的挑战,相应的监测检测技术亟待突破。面对技术空白与资源有限等困境,于卫东以一种近乎倔强的坚持,在车辆运行状态在线监测方法研究上持续发力。

倡导“基于过程的控制”的科学理念,他凭借博士期间扎实的力学专业功底和科研实践经验,带领团队探索出一条独具创造性的技术路线,提出适用于我国铁路车辆运行安全监测的“地对车”方法。即利用安装在铁路轨道上有限的测力传感器及其附属设备,实时、精准、连续地捕捉列车通过探测站时的力学响应时频特征,再进一步通过对这些数据的科学分析,及时发现车轮等关键部件的风险或故障,确保列车安全、平稳地行驶。

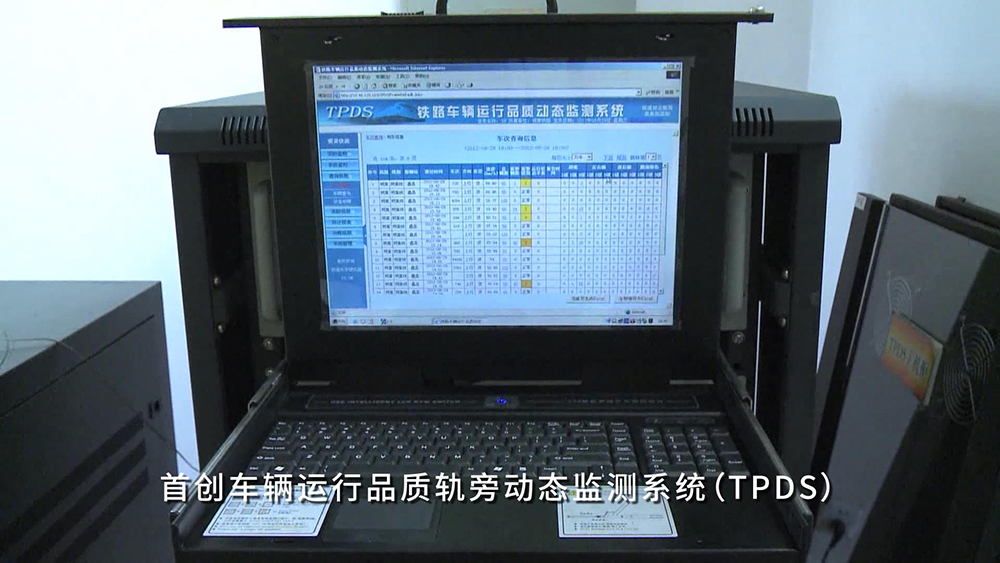

科研攻关过程中,在很多人看来,于卫东有点“倔”。然而正是这种“倔”劲,让他在面对技术瓶颈时,能日夜坚守在电脑前,反复进行理论计算或实测数据验证;常常废寝忘食,就为攻克一个关键算法。正是这种“倔”劲,让车辆运行品质轨边动态监测系统(TPDS)从最初的设想一步步变成现实,将轮轨力地面测量技术从早期的间断测量不断完善升级为准连续测量、全连续测量;正是这种“倔”劲,让TPDS系统的功能不断完善,探测结果愈加精准可靠,对运维的指导性更强。

于卫东的“倔”,是他对科研创新的执着与坚守,是他面对困难时的不屈不挠。

作为TPDS团队核心初创人员,他带领团队历经数载潜心研发,无数个“白加黑”的奋战,终于在1999年迎来重大突破——具有完全自主知识产权的TPDS系统成功研发,从过程控制的维度支撑我国机辆装备行车安全保障能力提升和运维经济性改善。

如今,铁科院研制的TPDS设备广泛应用于铁路货车安全保障领域,取得显著成效,不仅提升了铁路车辆运行安全保障能力,更为货车修程修制改革提供有力的技术支撑。

让TPDS系统更全能

“货车安全问题得到解决,但这并不意味着我们的任务就完成了。”于卫东知道,这只是万里长征的第一步。

2013年开始,在货车安全技防能力稳步提升的基础上,他带领团队继续攻坚克难,将技术应用的边界不断拓展至普速客车、机车,以及动车组和城轨领域。

从时速80公里到160公里,再到350公里的高速飞驰。这对轮轨力测量的方法、特征提取方法和故障诊断方法均提出更为严苛的要求。TPDS设备硬件的升级换代、不同车型与线路的适应能力、数据处理与智能分析能力的飞跃提升……每一项都是对团队能力的极限考验。

“需求在变化,思路也得顺应变化。”于卫东充分发挥创新思维和“啃硬骨头”的决心,带领团队成员夜以继日,基于海量数据分析,构建出适用于不同机辆装备运行安全状态评估的方法和模型,分析数据、提出方案、进行测试,不断优化和完善TPDS系统。

这其中,动车组TPDS-1设备面临的挑战尤为艰巨。高速运行、严格的安全风险识别要求,加之无砟轨道结构,让车轮和铁轨之间相互作用的表现和规律变得更为复杂。为了攻克这些技术难题,于卫东带领团队细致核对每一项数据,紧密跟踪设备的试用效果,严格校验与复核设备的测量精度、报警结果。经过无数次的尝试和改进,最终顺利实现TPDS-1系统对动车组车轮局部损伤和多边形故障的准确预警。

“莫为浮云遮望眼,风物长宜放眼量”。他始终密切跟踪设备运用过程中来自现场的所有反馈,深入铁路局加强沟通。通过优化设备评判模型和预报标准,为动车组车轮数字化视情镟修提供可靠的在线监测手段。

“对于铁路局或主机厂家从不同立场抛出的意见或建议,甚至是难题,他从不拒绝,因为这些在他看来都属于宝贵的财富。”与他并肩拼搏的机辆所副研究员田光荣常常满怀敬意地感慨。

作为科研领域的深耕者,于卫东深知一线反馈的重要性,它能激励科技工作者持续思考和改进,让创新的种子得以生根发芽。面对纷至沓来的问题,他逐一剖析,力求精准把握问题本质,第一时间给予现场人员及时详尽的解答。

斗转星移,日月穿梭,TPDS系统不断突破。2014年,普速铁路实现既有TPDS对客车的兼容探测,也成功探索了动车组TPDS-1系统的应用;2018年,实现对机车的兼容探测;2019年,城轨领域实现TPDS系统的应用。同时,团队也积极响铁路“走出去”工作部署,推动TPDS系统在蒙古国的铁路线上成功运用,赢得国际同行的赞誉。

作为5T系统(铁路车辆运行安全监控体系)的重要组成部分之一, TPDS系统逐步建成覆盖货车、客车、动车组等车辆装备,可兼容探测机车,支撑了与世界上最大的高速铁路网和先进的铁路网相匹配的车辆安全监测检测体系。该设备的成熟运用,保障了车辆安全防范手段实现从传统向现代、由人控向机控、由粗放管理向集约管理转变,在车辆运行安全和运输保障能力提升中发挥着重要作用。

让装备运维更智能

自1993年博士学成归来,于卫东便满怀热情地加入铁科院机辆所这个大家庭,从此,他的科研生涯与轮轨动力学性能及在线感知技术紧密相连。在TPDS技术的持续创新与应用的基础上,他带领团队还投身于TADS(车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统)、TVDS(客车运行故障动态图像检测系统)等设备的统型、技术条件编制等行业服务工作。

他常说:“我们的研究不能局限于一隅,要为整个行业的发展贡献力量。”

近年来,于卫东带领团队不仅实现车辆5T设备的研发与应用,更持续开展创新,将大数据分析、PHM技术及智能运维作为新的攻关方向。

2018—2019年,在推进我国高速铁路运营十年安全规律分析研究中,于卫东勇挑重担,负责移动装备的安全规律分析。他带领团队通过大数据分析,全面揭示各型动车组、各子系统随运营里程的故障规律,为动车组整车和关键部件的修程修制提供有力支撑,为后续高铁线路的安全评估提供宝贵的经验和导向。

“攻关中,他总能想别人想不到的地方,将故障等规律性的结果与运用和检修紧密结合起来。”于卫东的睿智前瞻和深度洞察,赢得课题组及项目团队成员的钦佩。

然而,于卫东并未满足于此。他深知,机辆装备服役性能的保障是一个系统工程,除了科学的在线监测检测技术外,还需要深入挖掘数据潜力,创新方法手段。因此,他成为较早关注并开展轨道交通装备故障预测与健康管理(PHM)的铁路科技工作者之一。在他的带领下,团队依托于国铁集团科研课题,围绕走行部等关键系统开展PHM基础模型技术攻关。此外,他还带领团队首次制定动车组车轮镟修关键影响因素运用标准,为现场动车组车轮的视情镟修优化提供科学依据。

从青丝渐染至鬓角斑白,于卫东始终坚守在科研一线。在兰新客专、南疆铁路等线路现场,身为负责人的他勤勉不辍,带领团队陆续开展动力分散动车组、时速160公里动力集中动车组大风专项试验,为制定大风条件下的行车安全保障速度提供可靠的数据支撑。

择一业忠一事,积跬步成千里。于卫东三十余载扎根铁路机辆装备安全检测监测领域,始终保持着对事业的热爱和对创新的追求。面对行车安全技防能力的新需求和挑战,他坦言:初心是坚守的力量源泉,在茅以升等老一辈科学家的精神指引下,我们要切实把“安全和发展”理念贯穿到工作的全要素、全过程,聚焦机辆装备服役安全感知技术和智能运维,将科学家精神融入到科研创新和行业服务之中,用实际行动助力我国铁路高质量发展。