院内新闻

发布时间:2025-04-01 阅读次数:579

发布时间:2025-04-01 阅读次数:579

奋力谱写隧道技术创新篇章丨讲述·弘扬科学家精神

第四届“感动铁科”年度人物奖

马伟斌,中共党员,铁建所隧道工程事业部主任,多年来带领创新团队聚焦影响铁路隧道工程建设质量与运营安全的关键共性问题开展科技攻关,以推动铁路隧道技术高水平发展为目标,奋战在高原铁路建设、CR450科技创新工程等重大工程和重大任务一线。牵头、参与制定国家、行业、企业等标准20部,获省部级科学技术奖30余项,个人荣获火车头奖章、茅以升科学技术奖等奖项,带领团队获得全国工人先锋号、火车头奖杯等荣誉。

“隧道医生”开出防排水药方儿

“渗漏水是铁路隧道的主要顽疾之一,防排水设计原则是‘防排堵’结合,这里‘排’就是有效排除衬砌背后来自围岩的周边积水,减少由于地下水位变化对结构安全的影响,我们团队一直想的就是从根源上对铁路隧道防排水系统进行优化。”说起工作,马伟斌娓娓道来,“于是从2014年开始,我们对铁路隧道防排水水害情况、不同时期采用的标准及技术储备等现状开展调研与深入分析。”

通过多座隧道的调研,马伟斌带领团队发现渗漏水与防排水系统有直接关系,或是系统不完善、或是产品存在缺陷,需要从材料、工艺、装备等角度入手。他们奋勇攻坚,创新隧道防/排水板产品结构形式,发明山岭隧道拱墙自粘式防/排水板及粘贴式智能化铺挂装备及工艺,研发衬砌接缝背贴增强型止排水带与防结晶排水系统……通过革新防排水材料的关键性能指标及检验方法,实现隧道防排水系统信息化施工,从整体上突破铁路隧道防排水长期制约工程质量与威胁运营安全的瓶颈。团队也因此获得授权专利50项,形成技术标准8部,通用参考图5套,在百余座隧道工程防排水设计中应用。

回溯历程,马伟斌最难忘的是防排水材料研发阶段:“我国幅员辽阔地大物博,有的区域受风雪侵扰,有的地区下酸雨,有的地区是黄土或盐碱地,不同的环境对防排水要求不同。在做调研的时候,不仅要考虑环境因素,还要向各相关单位介绍我们工作的必要性及意义。”

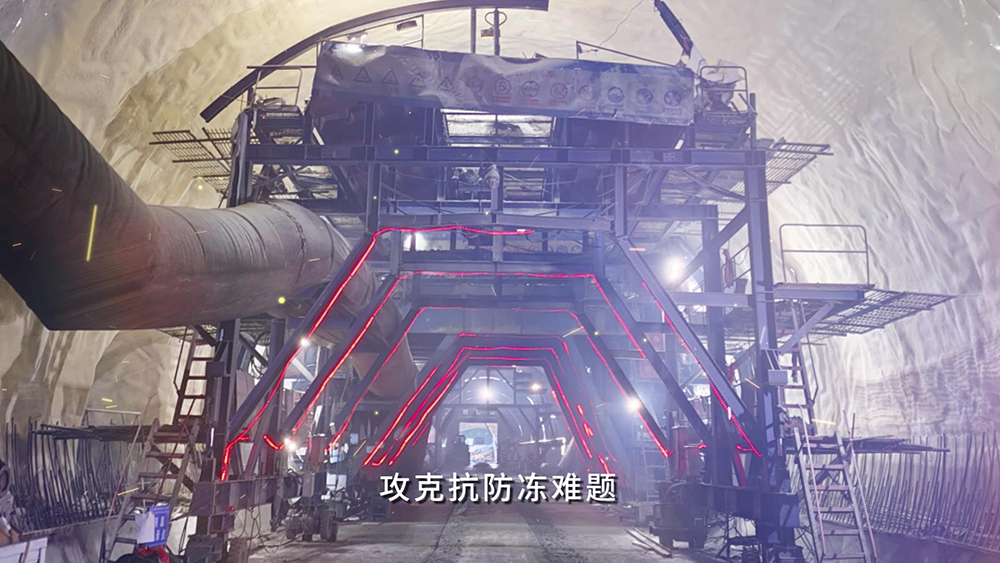

隧道抗防冻是隧道防排水系统在寒区的特殊场景,高纬度、高海拔的季冻区和常年冻土区尤为严重。为掌握冻害实情,越是天寒地冻,马伟斌率队调研就越频繁。通过与铁路局工务部门养修战线上铁路职工们的交流,团队深受启发,针对寒区隧道防排水需求,又研发出一种保温型防排水结构。

原先寒区隧道洞口采用“夹心饼干”形式,需要在隧道内挂设两层防水板,中间铺挂聚氨酯保温泡沫板材,不仅费时费力,经过多年的使用发现,效果并不理想,“我们新研发的喷涂成型的合成材料——生物基喷涂聚氨酯保温材料,‘啪’一喷,既保温,还防水,而且消除了原来的板材间拼装接缝问题。该产品已在沈白高铁、滨洲线改造和西南一些寒区隧道中试用,相关标准今年也要颁布了。”马伟斌很自豪地讲述着研发的新产品和应用进展情况。

隧道救援站筑起生命防线

近8年来,我国每年投入运营的铁路隧道超过1000公里。截至目前,运营铁路隧道长度超过24000公里,其中运营长度5公里以上的隧道占比约为47%。当前西南、西北地区规划长大隧道越来越多,特别是随着高原铁路建设持续推进,将中国铁路隧道修建的长度和海拔高度提到了前所未有的水准,同时对运营铁路隧道防灾疏散救援技术体系提升提出了新的更高需求。

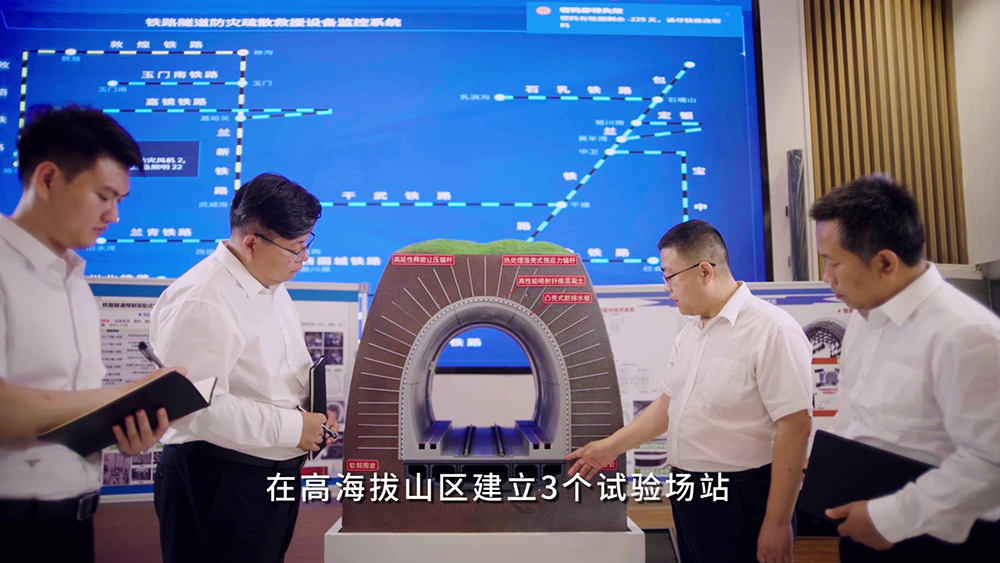

火灾烟气在高海拔地区如何扩散?土建怎么选型?防灾通风方案怎样设计?面对一系列棘手问题,领回高海拔地区隧道洞内紧急救援站优化设计“军令状”的马伟斌,果断提出了大规模模型试验与仿真验证相结合的工作方案。在他的倡议和组织下,针对铁路隧道断面自研的亚洲范围最大比例尺(1:10)模块化可移动拼装式救援站模型试验平台于2021年问世,可实现世界范围内所有类型紧急救援站试验模拟。

为复现高原特殊环境,马伟斌与工程建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、地方政府、环水保部门、消防部门、公安部门逐一对接,协调调配相关资源、后勤保障,带领团队在海拔50米平原地区和海拔2800米、3200米、3800米,直至4300米的高原地区建立了多个试验场地。

由于高原缺氧、天气晴雨等因素,团队成员在技术攻关中陆续出现不同程度的高原反应。马伟斌一方面积极安排队员下山休整轮休,一方面鼓励大家风霜再猛,也要守护好攻克高原隧道救援站设计难题的这把“火”。

就这样,这把“火”在隧道事业部自研试验平台上,从2022年1月一直燃到12月,完成1000多种工况的隧道模型试验。马伟斌团队独立完成7个海拔梯度、13种通风排烟方案、3种灾害模式的数值仿真工作,为高原铁路紧急救援站优化设计倾注大量心血和汗水。最终科研成果优化了19座高原长大隧道(群)的洞内紧急救援站排烟结构设计和疏散结构设计,得到相关单位的充分肯定。

“很多建设单位组织技术工人过来参观学习,看我们像拼积木一样搭建救援站,看到他们要修的隧道内结构有多复杂,不禁发出种种赞叹,因为他们很多人可能干一辈子,都碰不到这么大的隧道和洞内救援站。”团队骨干王志伟带着自豪说。

通过分析,马伟斌团队发现以往模拟数据与试验数值仅是趋势相近,“但铁路运输讲求安全,对极值要求精准,所以马主任坚持开展不同海拔高度的现场试验。”王志伟全程参与试验,“马主任以身作则,带着通过现场科学试验得到的宝贵真实数据,与仿真模拟相互验证、相互结合,形成行业标准,在高原铁路隧道建设中发挥重要作用。”

在马伟斌带领下,创新团队研究不同海拔铁路隧道火灾动力学及燃烧特性,攻克隧道内防灾疏散救援机电设备自动化远程统筹联动控制技术难题,建立多场景下的人员疏散动力学模型和基于VR的人员疏散新方法,构建基于土建设施、机电设备、监控系统的长大铁路隧道防灾疏散救援技术体系,实现技术长足进步。成果直接支撑高原铁路、敦格铁路、合武铁路等30余座隧道的工程建设或更新改造。

隧道空气动力学护航更高速度

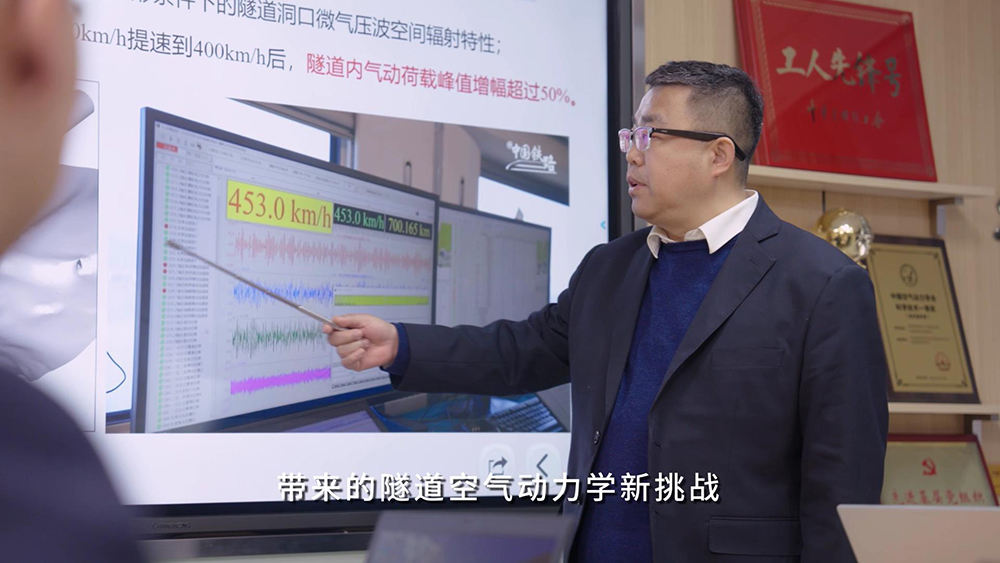

随着高铁列车速度向时速400公里及以上攀升,列车空气动力学效应愈加明显,隧道内附属设施在气动荷载重复作用下松动、洞口微气压波超标,以及列车在长大隧道内高速运行时产生的音爆现象等空气动力学问题日渐突出,对高铁技术的进一步突破带来了巨大挑战。

“当列车快速进入或离开隧道时,形成正负交替的气动压力,沟槽盖板、照明等洞内设备设施受此交变‘压吸’作用会产生松动、偏移甚至脱落。那么如何保证洞内附属设备设施在反复气动荷载下的安全性是我们研究的目的之一。”马伟斌率领团队开启新的研究征程。

他们开展不同速度等级的大量现场实车试验,通过海量实测数据剖析更高速度条件下隧道内气动荷载非单调性变化与压力波激化规律,揭示车内外压力变化与隧道气动关键参数的变化规律、洞口微气压波随隧道参数的变化规律与音爆机理以及隧道内附属设施气动力的影响规律,提出高速铁路隧道洞口微气压波缓解技术和洞内附属设备设施安装强化技术。“将来我们采用采集的海量数据作为样本库,将列车参数、隧道参数、气温气压等环境参数等全影响因素纳入辅助设计系统,通过神经网络、AI等方法融合学习,可以实现一隧一设,把相关参数输入系统就能得到具体隧道的缓解或泄压结构设计优化措施。”马伟斌语气缓缓说着令人骄傲的事。

随着“CR450科技创新工程”的开展,马伟斌率队带着研究成果,先后在郑万、济郑和福厦高铁开展CR450各阶段试验,成功在海尾隧道捕捉到创世界记录的相对时速达840公里的两车交会瞬间宝贵数据。

不止新建隧道,既有隧道的提质改造工程,马伟斌也同样倾注大量心血。2023年9月,他带队投身贵广铁路运行速度200-250公里提至时速300公里改造隧道空气动力学效应科研试验。

按照夜间“天窗”布设环境,马伟斌凭借丰富经验与专业知识,更精准地组织推进试验,力求每个细节面面俱到。马伟斌团队完成了动车组以时速300公里速度在净空面积92㎡、局部改造段落85.2㎡、86.8㎡、87.5㎡小断面隧道内通过与交会试验,提出动车组时速300公里在隧道群持续运行时车内压力瞬时超标应进行逻辑关系调整以及6座音爆隧道应根据运营需求进行调整的措施,在隧道空气动力学效应机理、车隧噪声及人体舒适度研究等方面取得突破性进展,填补小断面隧道行车空气动力学效应理论与试验研究空白,为《高速铁路设计规范》等标准编制、高速动车组与隧道结构的设计优化、既有高铁隧道提质改造提供强有力的技术保障和支撑。

既要技术创新,也要从建设源头控制成本;既要推进产学研用一体化,还要带出一只科研攻关能力过硬的团队。在马伟斌看来,“铁路科技创新需要科学家精神驱动,铁路隧道设计-施工-运维全链条技术标准体系的构建,同时更离不开工匠精神和团队协作。铁科人有理想、讲担当、重传承,我将带领团队继续扎根一线,聚焦铁路隧道建设和运维技术需求,不断开拓创新,为我国实现交通强国贡献自己的力量和智慧。”