院内新闻

发布时间:2025-04-09 阅读次数:548

发布时间:2025-04-09 阅读次数:548

从千万级点云到碳计量,铁路计量人的智能突围丨讲述·弘扬科学家精神

第四届“感动铁科”年度人物奖

邵学君,中共党员,研究员,铁科院集团公司标准所/国家铁路罐车容积计量站主任、党支部书记。长期从事计量检测技术和产品研发,致力计量检测智能化数字化。荣获省部级科技奖10项、铁科院科技奖4项等奖项,铁路计量先进工作者、全路先进女职工、国铁集团直属机关优秀共产党员、建功立业先进工作者等荣誉。

测量铁路罐车的“黑科技”

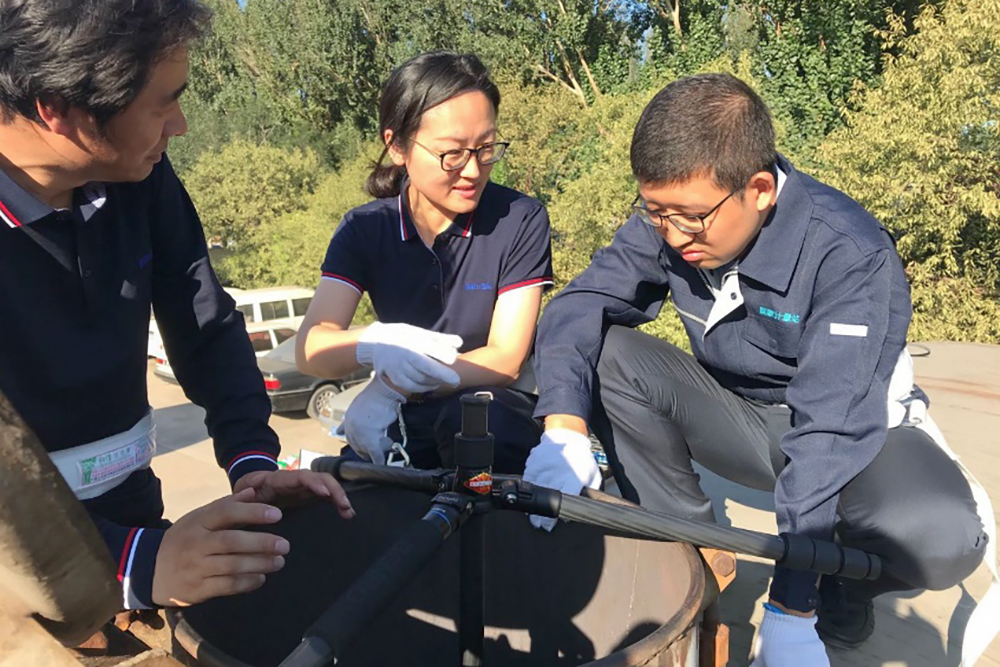

在北京铁路局丰台车辆段现场,从业13年的罐车检定员刘亚强将一项“黑科技”仪器稳稳地架设在罐车顶部的开口处,开始进行精密的测量;接着,采集的点云数据载入“3D-ASR”软件,仅仅2分钟内,便完成一个罐车的智能计量检测。

“以前人工测量时,至少需要一人进入罐内,两人在罐外量取,整个过程繁琐且耗时,一个罐车的测量需要耗时30多分钟。” 检定员回忆道,“现在有了这‘黑科技’,效率杠杠的,工作人员再也不用进入罐内作业了。”

这项令人赞叹的“黑科技”,正是邵学君带领团队,历经近十年的不懈探索与日夜攻关,创新研发出的高精度激光扫描和点云智能处理技术。这是国内首次突破传统点云处理流程壁垒,将铁路罐车容积计量工作从“手工时代”推进“智能时代”。

铁路罐车是运输石油、化工品等危险货物的主要运输工具,也是国家强制检定的容量计量器具,其容量计量准确度直接关乎贸易结算与运输安全。长期以来,我国罐车检定沿用人工“几何测量法”,这种方法不仅耗时耗力,还存在高空作业风险高、数据一致性差等问题。

“我们研究的是铁路发展的技术难题,就要满足铁路现场的需求。”2009年,加入铁科院标准所13年的邵学君迎难而上,带领团队积极探寻新技术,将三维激光扫描新技术从研发概念引入容积计量的实际应用,实现了我国在这一领域“零的突破”。

“然而,三维激光扫描技术中的点云数据处理往往得依赖多个复杂软件,人工处理过程繁琐,结果还容易受个人操作影响,准确度和一致性无法得到保障。”邵学君回忆起当时的困境,“更头疼的是,这些数据处理软件长期为国外垄断,价格高昂不说,还常常在技术上受制于人。”

为了攻克难题,邵学君带领团队拼尽了全力。她一边“啃”着一摞摞的专业书籍,一边深入一线对全谱系载运工具开展试验。4米多高的罐车,她爬过不计其数,将测量方法、点云算法及程序更新优化了几十版,硬是把理论变成“铁路能用”的技术。

“罐车表面被晒得滚烫,内部像蒸笼一样闷热。”与邵学君一起深入一线试验的吴会军回忆道,“她在不同的罐车之间来回攀爬,在罐车内外反复进行各种试验。每一次试验都需要高度集中精力,稍有不慎就可能出错,甚至会有人身危险。”

“她常常放弃业余时间,每天下班后依然挑灯夜战,有时要在办公楼保安的一再催促下才离开办公室。”与邵学君一起奋战到深夜的同事庞庆也感慨地说。

日拱一卒,久久为功。超大数据快速吞吐、点云智能处理等多项关键技术难题,在她的带领下,被一一突破。2018年,具有完全自主知识产权的“铁路专用海量点云检定检测软件(3D-ASR)”在全路全面推广应用。

这款“国产神器”的厉害之处在于,原本需要人工一步步处理的点云数据,现在,只需将扫描数据直接导入,通过智能算法自动实现摆正、去杂去噪、补偿等预处理和各种几何量计算。一键式处理千万点级数据仅需2分钟,远超行业数十倍,成功打破国外商业软件的技术垄断,推动铁路计量技术实现质的飞跃。

她还首创三维激光扫描容积计量标准设备整体性能评价方法,让计量工作规范化。她深知,“唯有经过科学手段的验证,才能确保方法的精准性,满足法定计量要求,进而构建可靠的量值溯源体系。”

最花样的年华,她拼搏十载,实现了“科研要满足铁路现场需求”的初心,真正让铁路现场工人测量得更准更快,作业也更安全,也使铁路计量领域的数字化、智能化水平实现历史性突破,达到国际领先水平,为铁路传统运输业务的提质增效提供有力支撑。

铁科智检“硬核上岗”

乙巳年央视春节晚会上,一群身着花袄、扭动秧歌的机器人惊艳全场,让中国科技的光芒闪耀全球。这份科技创新的热情与成就,并非仅限于舞台之上。

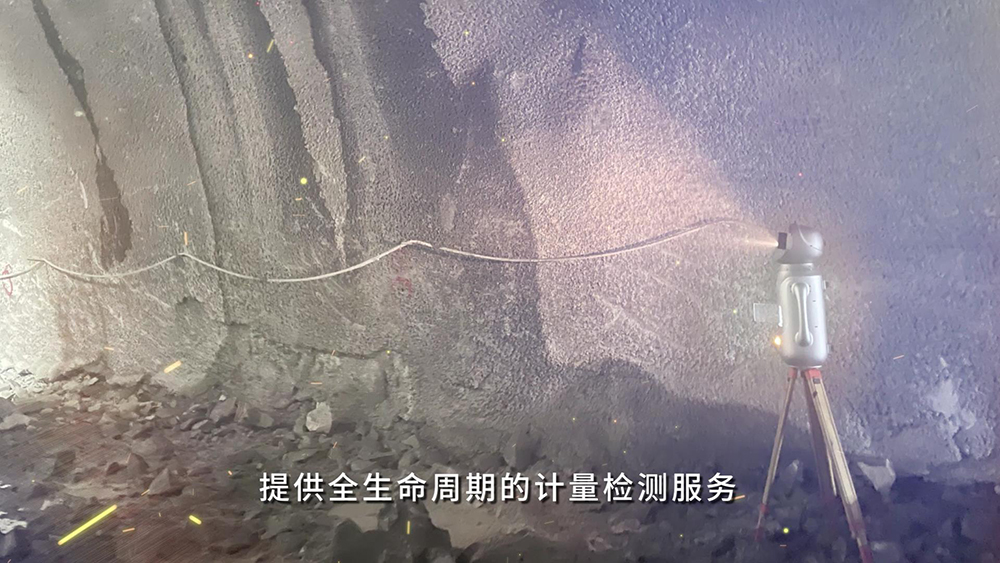

早在2022年12月,邵学君带领团队研发的“铁科智检-隧道”嵌入隧道综合测量机器人已在高原铁路建设中大显身手。碎石与泥水交织、机械轰鸣的施工现场,隧道综合测量机器人头部激光扫描仪的光束穿透弥漫的尘土,精准地捕捉数据。

邵学君带领的“铁科智检”团队操作着架设在临时工作台上的设备,屏幕上跳动的三维点云数据,将传统施工中“看不见的隐患”转化为可视化的数字模型。

隧道综合测量机器人嵌入的就是团队研发的“硬核武器之”一——“铁科智检—隧道”模块。它为高原铁路,以及我国首条设计时速400km的成渝中线施工现场提供智能化、数字化的方案。如同为隧道做“CT扫描”,通过高速激光扫描测量,能够大面积、高分辨率、快速获取物体表面三维坐标,配合专业可靠的智能化数据分析,无论是隧道的超欠挖、净空、平整度,还是厚度、方量,甚至是隧道的变形和钢结构,都能一目了然,彻底打破传统方法的局限性,有效实现隧道空间形态及施工质量完整直观展现。

“铁路要提速,技术创新是关键。而这都离不开精准的测量数据,从工程建设到装备制造,再到运营管理,每个环节都离不开它。”身为“邵学君创新工作室”的带头人,她心中始终燃烧着创新的火焰,总是琢磨着怎么把新技术用到铁路上去。

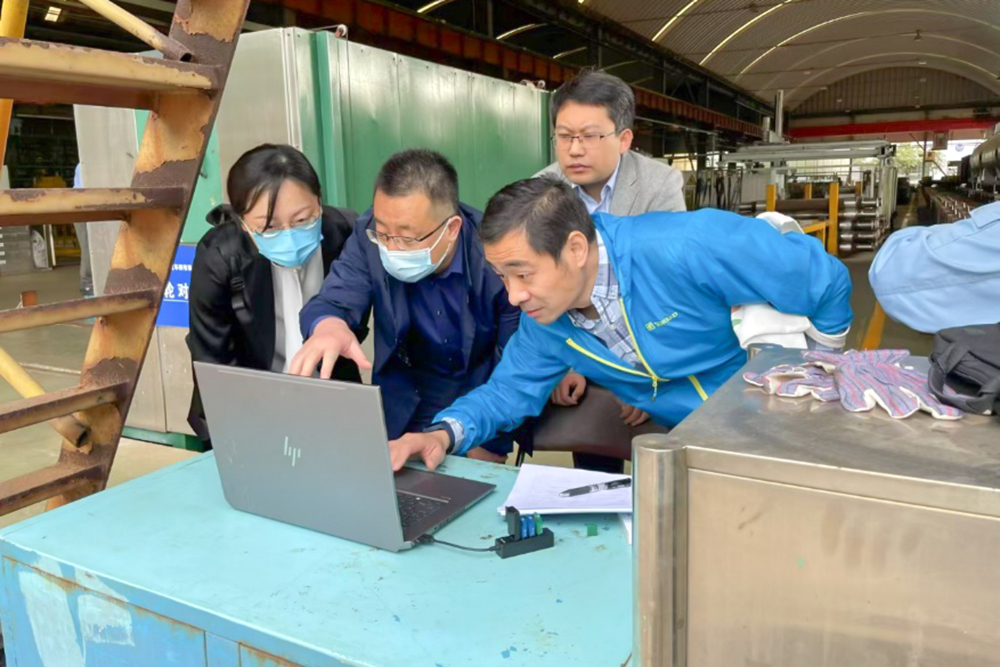

在邵学君的带领下,“铁科智检”团队将“大计量”的理念和计量检测的先进技术创新性地运用铁路的大项目和建设运输中,成功打造“铁科智检”智能计量检测品牌,为铁路行业提供全生命周期的计量检测服务。

“那段时间,办公室里常常只剩下键盘的敲击声,遇到技术难题时,邵主任第一时间组织讨论,把大家召集在一起共同分析问题、寻找解决方案,”青年骨干刘云锴敬佩不已,“她的思路清晰,总能在关键时刻提出突破性意见,引领我们迅速找到前进的方向。”

邵学君常说:“科研不仅仅是纸上谈兵,更要脚踏实地。”团队成员们也正是这样做的。在“铁科智检”无数次的迭代与突破中,她和团队一起用韧劲诠释着拼搏精神。“团队成员们都铆足了劲儿,撸起袖子加油干,不辞辛苦地频繁奔波于各地,日夜兼程地深入现场进行技术研讨及试验测试,共同推动着‘铁科智检’不断向前发展。”

苦心耕耘数载间,一朝花开满园妍。从最初的构想到如今功能的日益完善,“铁科智检”不仅涵盖隧道测量模块,还包括铁路装备、接触网、桥梁、特种设备等工程与装备的计量、检测、监测功能。尤为值得一提的是,它实现了将国外通用点云软件国产化替代和专用点云智能检测软件谱系化,可实现一键式导入+千万级数据智能处理与分钟级结果高效输出,成为占领三维数字化技术运用与点云处理领域技术制高点的“硬核武器”。

目前,“铁科智检”已在铁路装备、隧道等领域得到广泛应用,还应用于石油石化、军队等行业,为中国科技的持续发展注入了新的活力。

让碳排放计量“看得见、算得准”

“绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。必须加快发展方式绿色转型,助力碳达峰碳中和。”

在“双碳”战略引领下,为发掘铁路碳排放精准核算的趋势和需求,2022年12月,邵学君带领团队以计量技术创新为突破口,研究建立铁路碳排放计量监测体系和溯源体系,致力于构建一个覆盖铁路全生命周期的碳排放计量监测体系。

这项艰巨的任务,从铁路建设项目的规划之初就要着手布局,团队不仅要建立碳排放在线计量监测系统和量值传递体系,还要确保这一系统能够精准地追踪和记录碳排放的每一个细节。

这意味着,从传统的“碳核算”到更为精确的“碳计量”,在线计量技术、原位校准方法,以及智能计量手段等一系列技术难关需要突破。邵学君和团队没有退缩,他们克服技术瓶颈,日夜奋战,从海量数据中寻找规律,几十次深入现场测试,不断优化更新计量监测方式方法。一次次推倒重来,一步步突破技术壁垒,经过两年的不懈努力,他们让铁路的“碳足迹”逐渐变得清晰可见。

“铁路危险货物运输安全,关乎生命财产安全,容不得半点马虎。”正是这样的责任感和使命感,邵学君在铁路危险货物运输安全领域也同样持续深耕,不断寻求技术创新。她主持设计并研制一套车载计量检测监测装置,就像是给货物和运输车辆装上“智慧安全锁”,实时感知装载量、货物安全状态以及位置信息。

然而,仅有这些还不够。为了确保计量检测监测信息的实时性和准确性,她借助5G技术的高速、低延迟和大容量连接优势,建立一套铁路危险货物运输计量检测监测系统。将信息高效、稳定地回传到计量检测监测平台,实现货物在线计量与运输装备安全状态实时监测,确保危险货物运输的安全无虞。

巾帼绽芳华,三十载春华秋实,邵学君始终坚守在铁路科研的前沿阵地,践行着一名计量工作者对“精准、高效、数字、智能”的不懈追求。“胸怀祖国、矢志创新是科学家精神的内核,也是科技工作者前行的动力。”展望未来,邵学君满怀信心,“随着高铁向更高速、更智能发展,我们团队将深化智能计量检测交叉创新,构建系统技术服务,突破多源异构数据高效精准融合的技术瓶颈,以科技自立自强践行‘交通强国、科技强国’使命。”