院内新闻

发布时间:2025-04-29 阅读次数:1050

发布时间:2025-04-29 阅读次数:1050

李享涛:扎根工程一线,致力混凝土技术创新丨讲述·弘扬科学家精神

第四届“感动铁科”年度人物奖

李享涛,中共党员,铁建所康定试验检测中心主任,研究员。长期奔波于海拔2500~4500米的施工现场,牵头建成行业首个具有国家CMA资质的高原铁路现场试验室。带领团队研究提出高原混凝土防开裂技术方案,高质量开展工程检测与咨询服务,助力高原铁路质量提升。曾荣获第21届铁路青年五四奖章、中华全国铁路总工会火车头奖章、国铁集团直属机关优秀共产党员,以及中国交通运输协会科学技术奖特等奖、中国铁道学会科学技术奖特等奖、一等奖、二等奖等荣誉和奖励。

“去最艰苦的地方

练过硬的本领”

“砼”在于其构形简单而用于代替混凝土的书面书写。“砼”会意为“人工合成的石头”,释义混凝土坚硬如石。

李享涛与铁路的联系就在于“砼”。2010年,李享涛毕业进入铁科院,正好赶上兰新高铁开工建设,被调入工程材料事业部高性能混凝土咨询团队。当他第一次来到达坂城,戈壁滩的沙伴着八级风,极度干燥的天气和强烈的日照,给他印上了与砼打交道的第一个标签——嘴部干裂、脸部脱皮、经常流鼻血。

兰新高铁到底能否采用无砟轨道结构形式,一直是业内争论的焦点,引起争论的关键,在于如此恶劣的环境下如何控制无砟轨道混凝土的裂缝。在大风、极端干旱、日温差30摄氏度的环境下,现浇混凝土极易开裂。

“嘴唇暂时开裂无所谓,干完工程我就回去了,但需要长期服役的无砟轨道混凝土开裂了,可就麻烦了。”李享涛心里暗自担忧、也暗下决心,而且一干就是三年。

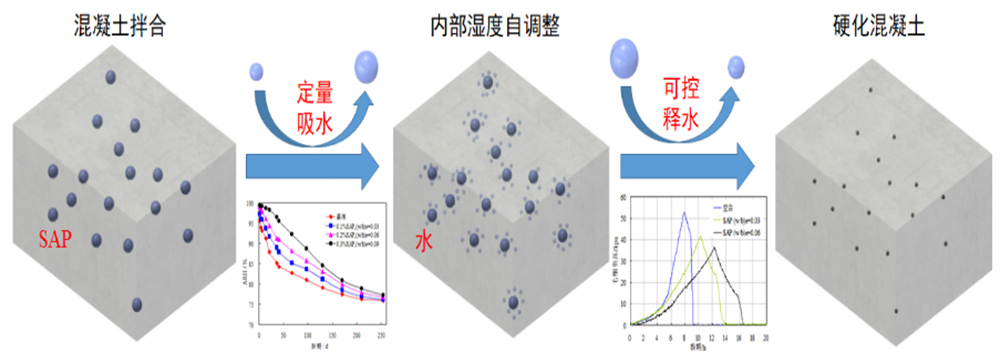

从预蓄水分释放规律研究入手,到功能组分匹配设计,日夜兼程反复试验,探索极端干旱(相对湿度小于20%)、大风(8级以上)环境下道床板混凝土水分长效保持机制,终于研发出减缩抗裂内养护材料,道床板混凝土塑性收缩率降低40%以上、干缩率降低20%以上,有效解决了大风干旱环境下无砟道床混凝土开裂难题,用现场试验数据首次证实了在干旱风沙地区可采用现浇无砟道床修建高铁。

“去最艰苦的地方,练就过硬的本领,我的职业第一课让我坚定了与砼打交道的决心和信心。”兰新高铁无砟轨道道床板内养护高抗裂混凝土应用量达100万立方米,成为国际上应用最早、规模最大的内养护混凝土工程实践。

岁月的沉淀,知识的积累,锤炼了李享涛坚韧的意志品格。2017年,李享涛又接到了一项重大任务。为保障2022年北京冬奥会重要运输任务,彼时京张高铁建设正是如火如荼,他担任八达岭长城站长寿命混凝土项目负责人。八达岭长城站是京张高铁的关键控制性工程,车站所在隧道开挖断面近900平方米(常规断面约160平方米)、单拱跨度32.7米(常规跨度13.6米),是世界铁路隧道工程之最,建设难度之大举世罕见。

面对工期紧、任务重的巨大压力,李享涛吃住在工地。头顶,巍峨的万里长城向世人展示着中国人民的力量和智慧;脚下,现代化高速智能铁路正在与古老文明逐渐交织。

失败,尝试,再失败,再尝试,一次又一次的交叠。最终,李享涛带领研发小组设计出低温升胶凝材料组成方案,研发温敏型补偿收缩材料,提出混凝土工作性提升、气模保温保湿养护和耐久性监测等成套技术措施。

为了保证新材料及成套技术措施能够更好地服务京张高铁建设,李享涛带领团队与施工单位密切配合,不断对技术方案进行优化。最终,他和团队提出的优化技术方案全部被施工单位采纳并应于到工程中,研制的长寿命混凝土在八达岭长城站到发线、大跨段共浇筑2.3万立方米,应用线路长度1140延米。

“八达岭长城站完工的那一天,大家都很激动,我就对李享涛说,你小子真有韧劲,多谢你的方案,要不然长城站还真缺少长寿命混凝土这一大工程亮点。”时至今日,当时设计单位的负责人还如是表达着对李享涛的肯定。

“能用所学服务‘一带一路’

我很荣幸”

数据显示,“一带一路”倡议已惠及150多个国家,覆盖亚洲、非洲、欧洲、和拉美等地区。“道路通,百业兴”,自2013年倡议提出伊始,雅万高铁、中老铁路、亚吉铁路、匈塞铁路等项目相继落地,铁路部门在积极服务共建“一带一路”高质量发展、保障国际产业链供应链安全畅通方面,持续贡献着智慧力量。

十载匆匆,厚积薄发。羽翼丰满的李享涛也将目光聚焦在“砼”的技术创新如何高质量服务铁路“走出去”。

雅万高铁是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目,是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。2016年,在雅万高铁建设之初,现场传来急电:由于当地水泥C3A含量高,加之没有使用矿物掺和料的经验,无法配制出满足中国标准的高性能混凝土。这一次出征的,是李享涛。

他第一时间赶赴印尼,首先面临的是语言交流、思维及工作方式差异等困难。李享涛做到先律己再励人。白天,针对原材料品质不佳问题,与印尼方研讨制定主体结构混凝土试配方案;夜里,针对方案开展实际测试试验。经过近30天的反复验证,最终确定了基于印尼原材料的桥桩、墩台、喷射及二衬混凝土20多套指导性配合比,满足了现场施工的需求。

“当看到现场第一根桩基顺利浇筑,我们的付出有力保障了雅万高铁实质性开工,能用自己所学服务‘一带一路’,我们团队都感到万分荣幸。”想起当时的情景,李享涛依然激动万分。

中老铁路是中老两国最高领导人亲自决策和推动的重大战略合作项目,是“一带一路”标志性工程。2019年,中老铁路友谊隧道施工遇到了巨大困难,岩层中出现了超高浓度的盐层,氯化钠含量达50%以上,盐层遇水融化,以致施工不久的隧道底部脱空、裂损。一旦盐水进入隧道内部,不仅严重影响施工进度,造成的后果更不堪设想。

当时上级领导要求铁科院迅速召集人员赶赴现场。时任事业部主任谢永江回忆:“让谁去中老铁路前线提供技术支持,我们再次想到了李享涛。”

“领导和同事们的信任给了我出征海外最大的信心,我也坚信自己能够带领团队完成这个时代赋予我们研究人员的使命。”李享涛总结经验,再出发。

到达老挝后,他第一时间赶往友谊隧道调研岩盐危害。一边调整技术思路,一边优化胶凝材料耐腐蚀组成设计。他和团队连续奋战30余天,研究提出了高耐久喷射混凝土方案,纳入中老铁路设计图纸,研发的耐蚀掺和料成功出口老挝,解决了巨厚盐层修建隧道的技术难题,为中老铁路友谊隧道安全通车提供了重要支撑。

“中国铁路快速发展中积淀的经验、形成的标准,为更好解决友谊隧道建设难题提供了支撑,我们将继续加强基础前瞻性技术研究,做好技术储备,用中国方案更好服务‘一带一路’建设。”李享涛信心满满。

“建功高原

这是一名党员的使命担当”

为了更好服务高原铁路建设,2020年,铁科院决定在高原现场筹建科研试验室。

“当时事业部张榜征求高原试验室项目负责人选,我没有犹豫,主动请缨。作为一名党员,建功高原,是我的使命担当。”李享涛背上行囊挺进高原。血压飙升、双腿发软是高原给他的第一个下马威,睡眠不好是常事儿。短暂的适应后,李享涛便投入了试验室的建设工作。

血压一度飙到180,当时正值疫情期间,试验室建设标准高,年轻人经验相对欠缺等困难,一个个拦路虎纷纷被击败。2021年5月12日,首个具有国家CMA资质的高原试验室建成投用。

“从筹建到投用的这240多个日日夜夜,享涛主任总是冲在前,挑最重的担,攻最难的坚,同时还像个大家长,关注我们的身体情况,我们现在就是一个大家庭。”曾和李享涛一起参与试验室建设的王伟唯这样评价他。

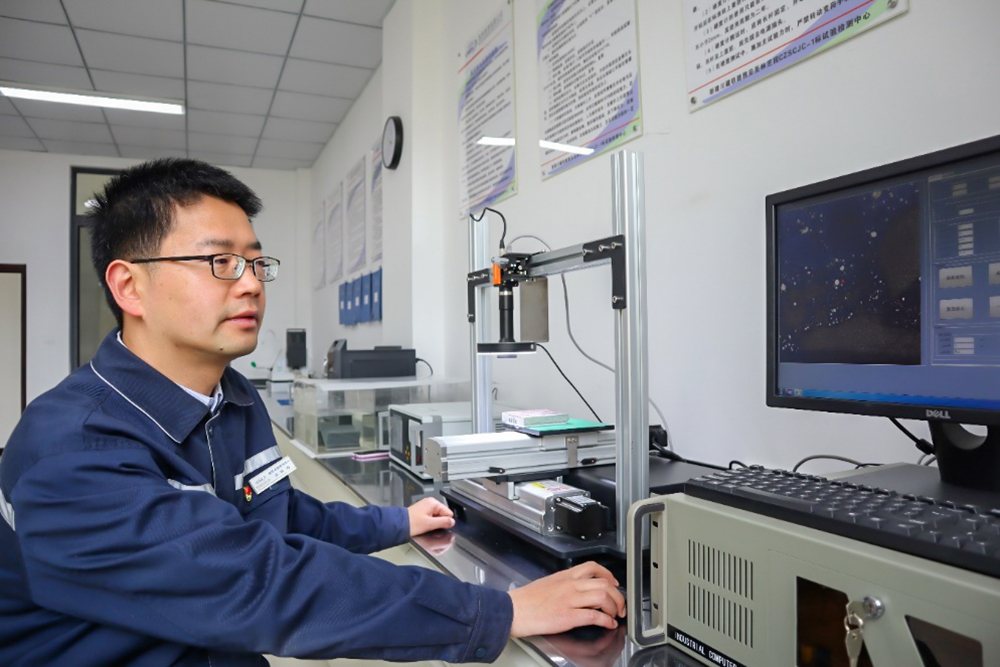

试验室建成后,李享涛选择继续留在高原,用他的话来说,“刚建成的试验室就像是刚出生的婴儿,我要让他不断强壮,更好服务高原建设。”李享涛带领团队紧密服务海拔2500~4500米艰险山区各施工工点,及时开展原材料抽样检测、锚杆(索)、衬砌、桥梁桩基等实体质量检测,为建设高原铁路精品工程提供有力支撑。

扎根高原,李享涛一干就是4年多,坚守现场1300余天,全身心投入高原科研、检测工作中。为了“大家”,“小家”的亏欠时常使他眼泛泪光,还多亏他的贤内助。“他能够服务高原铁路建设,我也感到骄傲,我能做的就是照顾好老人和孩子,让他没有后顾之忧。”这是李享涛的爱人最最朴实的想法。

在李享涛的带领下,团队先后荣获“高原铁路建设青年先锋队”“北京工人先锋号”“高原铁路优秀试验室”“劳动竞赛优胜单位”等荣誉,发挥了铁科人奉献高原的“桥头堡”作用。

现在的李享涛又开始了第二个三年轮换周期,继续坚守高原。 他目光笃定,继续用行动诠释着一名党员的责任与担当:“作为一名长期扎根一线的高原铁路建设者,我将紧密结合工程需求,锚定目标不放松,持续攻关难题,为高质量建设高原铁路贡献蓬勃青春力量!”